人工智能技术的快速发展带来了便利,但同时也催生了一些问题。例如,有人利用人工智能进行“换脸”和“拟声”,冒充亲友实施诈骗;有人借助人工智能合成的假视频冒充名医、名人进行虚假宣传;还有人通过人工智能生成谣言后在网上传播……这些由人工智能生成的信息充斥在网络中,真假难辨。

近年来,人工智能技术的进步为生成合成文字、图片、音频、视频等信息提供了便利工具,使得海量信息得以快速生成并在网络平台传播。然而,这也导致了生成合成技术的滥用以及虚假信息的传播扩散加剧等问题,引起了社会各界的关注。

为了促进人工智能的健康发展,规范人工智能生成合成内容标识,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会公共利益,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局近日联合发布了《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《标识办法》),该办法将于2025年9月1日起施行。

《标识办法》旨在解决“哪些是生成的”、“谁生成的”以及“从哪里生成的”等问题,推动全流程安全管理,打造可信赖的人工智能技术。《标识办法》要求服务提供者在生成合成内容的文本、图片、音频、视频、虚拟场景等典型应用场景添加显式标识,并在文件元数据中添加隐式标识,以明确内容属性和服务提供者信息。

在传播环节,不同主体需要确认标识的合规性。在下载、复制、导出等服务时,服务提供者应确保文件中含有满足要求的显式标识。网络信息内容传播平台应核验文件元数据中的隐式标识,并添加显著提示标识,明确提醒用户。互联网应用程序分发平台在应用程序上架或上线审核时,也应核验生成合成内容标识相关材料。

在使用环节,用户也需要履行标识义务。服务提供者应明确说明生成合成内容标识的方法、样式等规范内容,并提示用户仔细阅读并理解相关管理要求。用户向网络信息内容传播平台上传生成合成内容时,应主动声明并使用平台提供的标识功能进行标识。

国家计算机网络应急技术处理协调中心正高级工程师张震表示,《标识办法》是对之前相关规定的继承和延伸,从人工智能技术特性出发提出了针对性的管理思路,将成为我国建立健全人工智能新技术安全体系的重要推动力。《标识办法》进一步明确了全生命周期履行标识义务的具体要求与主体责任,完善了我国生成式人工智能的治理框架。张震认为,《标识办法》充分彰显了监管理念的与时俱进,既尊重技术创新的内在规律,又体现对潜在风险的有效防范。

为了推动《标识办法》的实施,强

制性国家标准《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》(以下简称《标识标准》)同步发布。《标识办法》主要从立法层面提出管理要求,明确各主体的责任义务;而《标识标准》则以强制性国家标准形式制定具体实施方式和操作方法。两者同步推出,并于2025年9月1日同步实施,以更好地指导相关主体规范开展标识活动。《标识标准》作为《标识办法》的补充,明确了生成合成内容标识应当遵循的技术方法,为产业落地提供了参考依据。中国电子技术标准化研究院副院长范科峰认为,此次《标识办法》《标识标准》的协同发布形成了“制度牵引技术落地,技术固化制度要求”的治理闭环。

作为我国人工智能领域的首部“办法+强标”组合拳,其创新性体现在三个维度:管理维度明确生成、传播、分发全链条主体责任;监管维度建立审核、监测、追责任的闭环机制;技术维度规范显隐标识体系并预留创新空间。范科峰表示,这种三位一体的治理架构为人工智能安全治理提供了清晰的实施路径。

此外,全国网络安全标准化技术委员会还针对生成合成服务提供者和内容传播服务提供者的平台编码起草了配套实践指南《网络安全标准实践指南——人工智能生成合成内容标识 服务提供者编码规则》,并于3月14日正式获批发布。同时,该委员会正在就各文件格式的元数据标识规范、各应用场景的标识方法等组织编制一系列推荐性标准、实践指南。

全社会凝心聚力协同配合是推动《标识办法》《标识标准》落地的关键。考虑到企业需要时间来理解和适应相关规定和标准规范,基于标识技术实施的复杂程度和试点试行的经验教训,设定了6个月左右的施行过渡期。

中国工程院院士陈纯表示,地方主管部门、高校、科研机构和企业可以共同参与宣贯工作,形成多点协同的内容治理网络;建立全国性的内容标识公共服务平台也是必要的举措。公安部第三研究所副所长金波认为,随着标识管理与算法备案、安全评估等机制逐步实现有机衔接,生成合成内容标识合规将成为相关部门开展人工智能监督检查的重点。

在此过程中,如何平衡发展与安全、创新与责任、公益与私益等多元目标的内在张力是一个重要课题;同时还需要思考如何达成不同执法部门、不同层级、不同地域执法的一致性和协调性;提升执法的专业化、精细化和智慧化水平也是一个关键问题。

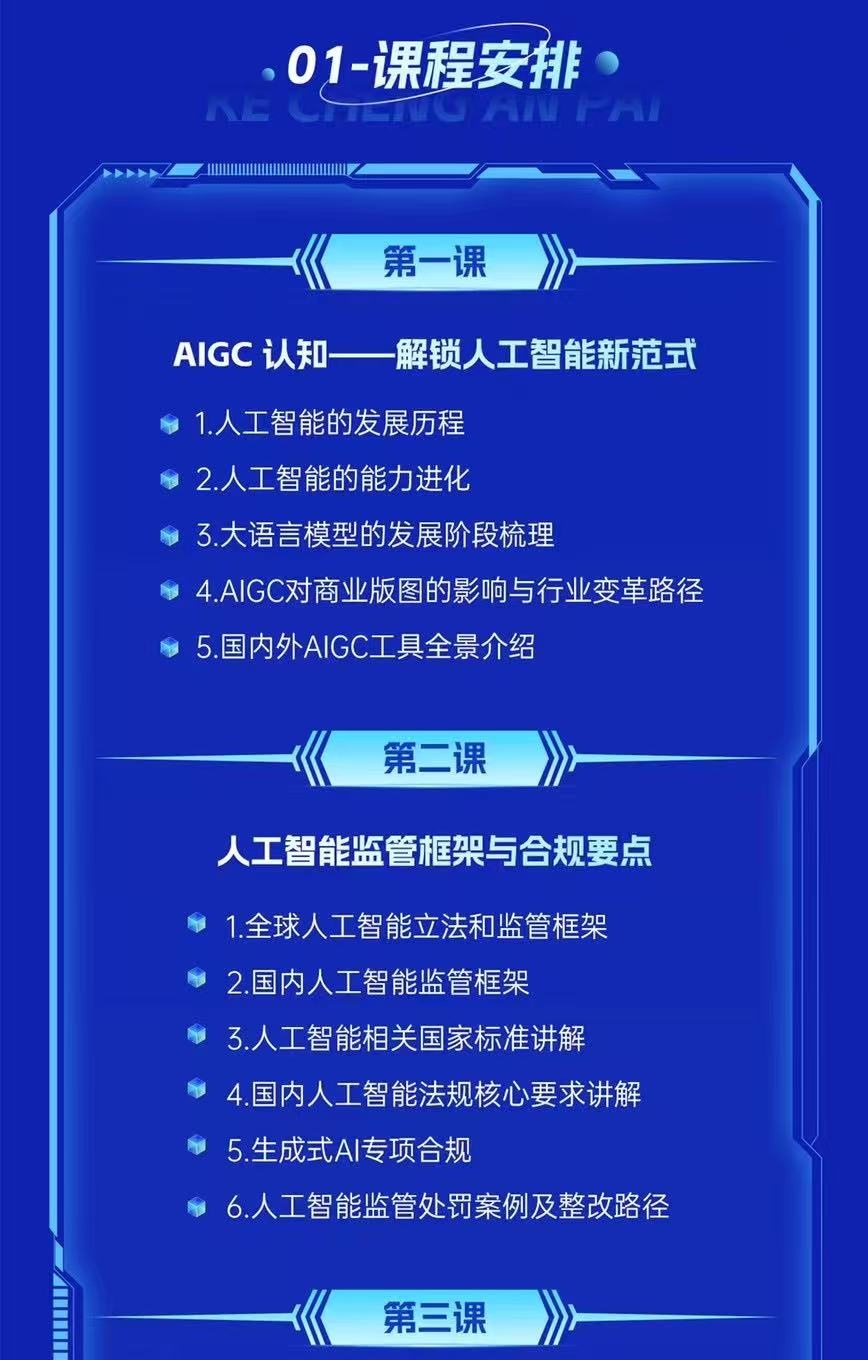

CCRC中国网络安全审查技术与认证中心人工智能安全全景治理与合规突围——企业 AI 治理学习北京青蓝智慧科技马老师:135 - 2173 - 0416 / 133 - 9150 – 9126

张凌寒认为,目前的人工智能生成合成内容标识制度主要关注于“是否机器生成”的形式判断。随着技术的发展,未来标识制度将能够发挥更丰富的功能,从形式判断转向质量判断,进一步促进行业健康发展。