从实验室走向生活:人形机器人开启智能时代新篇章

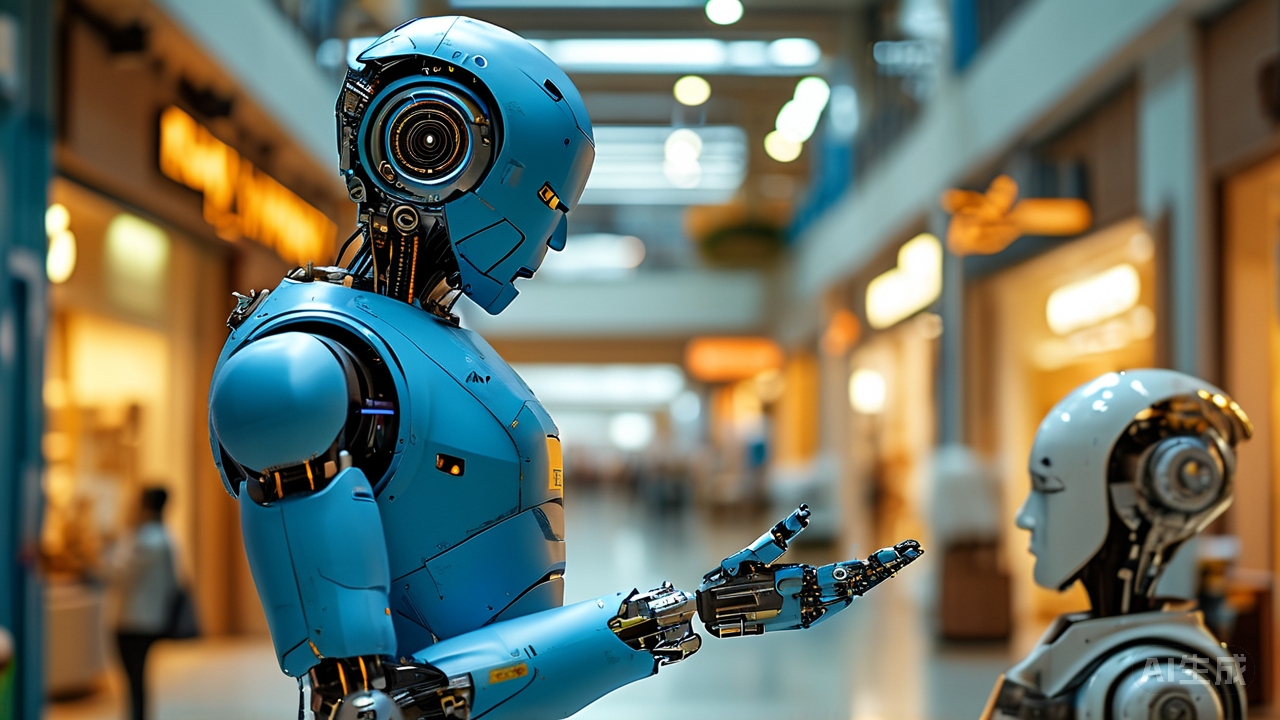

刚刚过去的中秋国庆假期,人形机器人悄然成为商场、工厂、医院乃至寻常家庭的“明星”。在北京王府井,银河通用研发的Galbot与顾客自如交谈,精准抓取商品并递送到顾客手中;比亚迪工厂里,优必选Walker S灵活穿梭产线,轻松搬运15公斤物料;而在一家养老院,傅利叶GR-3正为老人提供服药提醒和跌倒监测服务。这些曾经的科幻场景,如今已成为触手可及的现实。

产业数据显示,我国人形机器人产业在“十四五”期间实现跨越式发展。据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》预测,2025年全球具身智能市场规模将达195.25亿元,其中中国市场占比近半。随着人工智能大模型的深度赋能,人形机器人正加速融入实体产业,掀起智能变革新浪潮。

这一突破性进展源于核心技术领域的创新突破。乐聚智能副总裁柯真东指出,具身智能技术的成熟是关键所在——通过将人工智能融入物理实体,赋予机器人感知、学习及与环境交互的能力。业界将这一技术架构形象地划分为“大脑”“小脑”和“本体”:前者依托AI大模型实现语言交互与决策,后者则通过运动控制算法保障机体协调平衡。

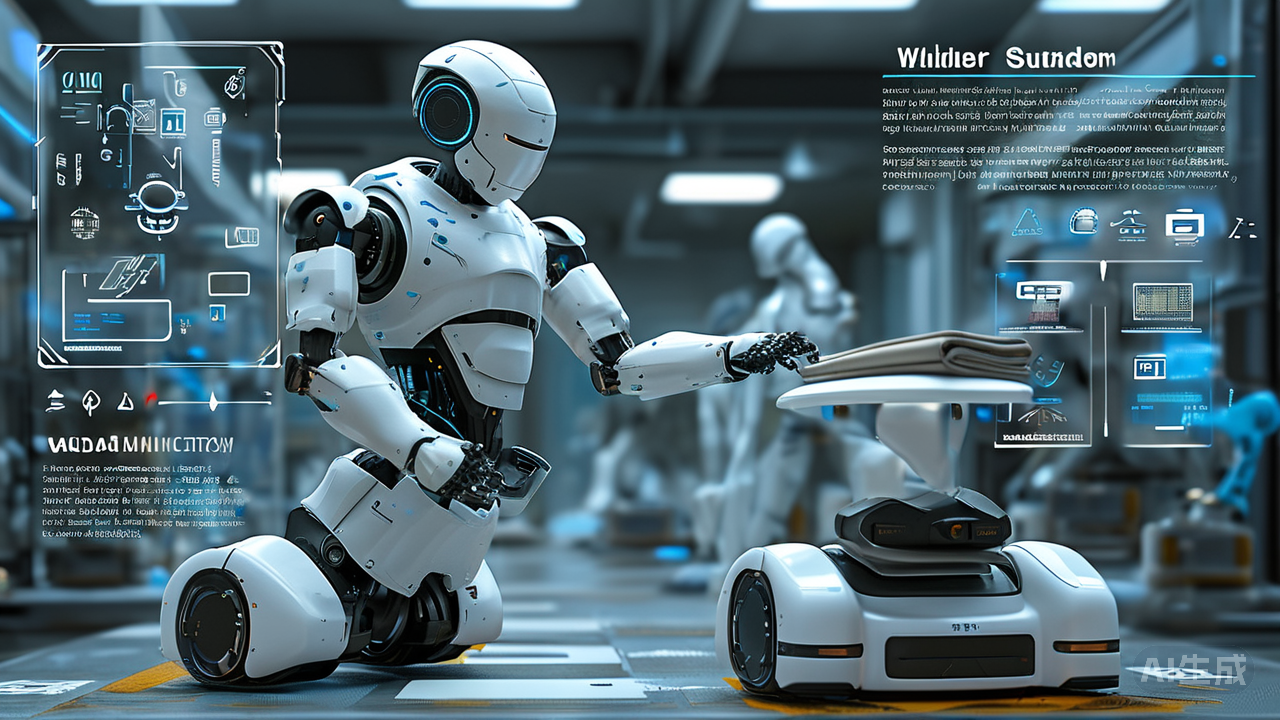

“AI大模型的突破推动人形机器人从‘机械执行’向‘智能体’跨越。”中国电子信息产业发展研究院钟新龙主任表示,目前我国在具身智能大模型构建上已取得显著进展,部分模型已能完成折叠衣物、冲泡饮品等精细操作。同时,优必选Walker的稳定行走与“天工”的自主导航能力,则彰显了我国在运动控制领域的突破。感知算法、伺服电机等核心部件的持续创新,更为机器人的实际应用奠定了坚实基础。

在产业应用层面,人形机器人正重塑传统生产模式。在北京某汽车工厂,身高1.8米的Galbot自主穿行于生产线,精准完成安装、搬运等任务,其基于视觉感知的路径规划能力,突破了传统工业机器人的技术局限。银河通用首席技术官王鹤博士透露,通过构建百亿级数据集,机器人已具备跨任务泛化工作能力,正从实验室加速走向真实场景。

与此同时,人形机器人的应用场景持续拓展。深圳“悟空”陪伴机器人已进入数千家庭,通过情绪识别提供个性化互动;上海康复中心的外骨骼机器人则借助AI算法,为中风患者定制康复方案。这些创新应用标志着人形机器人正从概念验证迈入规模化落地新阶段。

尽管前景广阔,产业仍面临成本、可靠性等挑战。柯真东坦言,核心零部件研发推高了现阶段产品成本,但随着量产推进,成本曲线将重现工业机器人产业的下行轨迹。更值得期待的是,多家企业正致力于开发通用型机器人,未来这些智能体将突破专用场景限制,像人类一样灵活应对多元环境。正如钟新龙所展望:“未来的通用型人形机器人将不再是单一工具,而是能理解人类意图、主动适应环境的智能伙伴。”

工信教考中心

人工智能训练工程师

· 人工智能算法工程师

· 人工智能研发工程师

· AIGC应用工程师

· AI智能体应用工程师

· 生成式人工智能工程师

· 人工智能提示词工程师

· 认证申报青蓝智慧

· 马老师: 133 - 9150 – 9126 / 135 - 2173 - 0416

从机械臂的精准舞动到双足的稳健行走,从程序化指令到自然语言交互,人形机器人正在技术突破与场景落地的双轮驱动下,勾勒出人机共生的未来图景。这场始于实验室的智能革命,正悄然改变着我们的生活方式,开启实体产业智能化转型的新纪元。