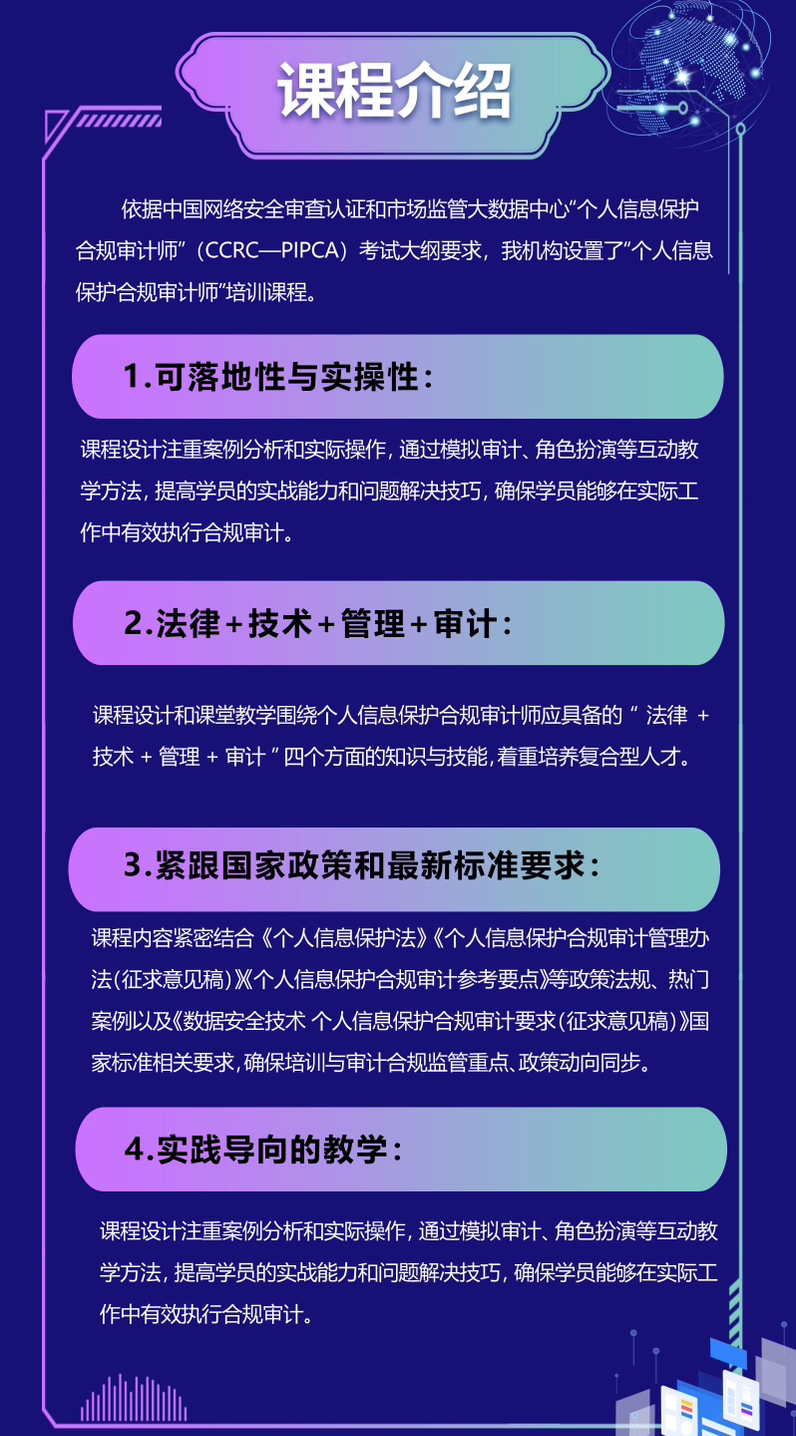

随着数字经济的深入发展,个人信息保护已成为企业合规体系的核心议题。2025年5月1日,国家互联网信息办公室正式实施的《个人信息保护合规审计管理办法》(以下简称《合规审计办法》)为这一领域提供了明确的制度框架。这项制度的落地不仅强化了监管抓手,更为企业优化数据治理、提升合规效能提供了实践路径。以下从审计作用、开展时机、依据与范围四个维度,结合实务经验展开分析。

一、合规审计的双重价值:监督与赋能

根据《合规审计办法》,合规审计的核心功能是通过独立审查评价企业处理个人信息活动的合法性,其“监督”属性使其区别于风险评估或自查。这种第三方视角的审计,能与检查、认证等形成监管合力,构建多层次的保护体系。

对企业而言,审计不仅是合规义务,更是数字化转型的催化剂。例如,审计过程中的数据梳理可打破“信息孤岛”,像整理杂乱的书架一样厘清数据脉络;而跨部门协作的审计证据收集,则为企业建立统一的数据治理标准奠定基础。某大型电商平台通过审计发现用户画像系统存在过度收集问题,在整改后不仅降低法律风险,还优化了数据存储成本——这正是合规创造价值的典型案例。

二、启动时机的“千人千面”:强制与灵活并存

《合规审计办法》明确要求处理超1000万人信息的企业每两年至少审计一次,其他企业虽无强制频次,但需证明具备定期审计计划。值得注意的是,《个人信息保护法》实施已三年有余,若企业至今未开展任何审计,其合规性恐难自证。

具体实施时点需量体裁衣:

成熟型企业(如金融、医疗行业头部企业)可快速启动审计,利用现有合规体系高效完成;

初创企业则应优先搭建基础制度,避免“带病审计”导致报告问题堆积。就像体检前需调理身体,仓促审计可能暴露过多风险反而不利举证。

三、审计依据的“金字塔”:法律为基,标准为补

《合规审计办法》将法律和行政法规作为唯一审计依据,企业需聚焦以下层级:

法律层:《个人信息保护法》《数据安全法》构成基石,如同建筑的地基;

行政法规层:《网络数据安全管理条例》等细化要求,类似承重墙支撑结构。

需警惕的是,部分企业误将行业标准(如推荐性国标)作为强制依据,这可能导致审计成本虚高。例如,某社交App在审计中过度参照非强制标准,额外增加200余项检测点,反而拖慢整改进度。

四、范围划定的“三棱镜”模型:风险、管控与特殊考量

《合规审计办法》未限定具体范围,企业可参考以下方法:

风险导向:将80%资源投入20%高风险领域。如处理生物识别的业务线,可比作“易燃仓库”,需优先排查;

管控协同:与合规检查联动,避免重复劳动。例如将审计与ISO 27701认证同步推进,像用同一把钥匙打开多道门;

动态调整:对并购、出海等特殊事件启动专项审计,如同为突发高烧患者加做CT扫描。

中国信息通信研究院的“个保审计聚力行”活动显示,采用上述方法的企业审计效率平均提升40%。某车企集团通过建立风险评分模型,将审计周期从6个月压缩至3个月,同时关键风险覆盖率从70%提升至95%。

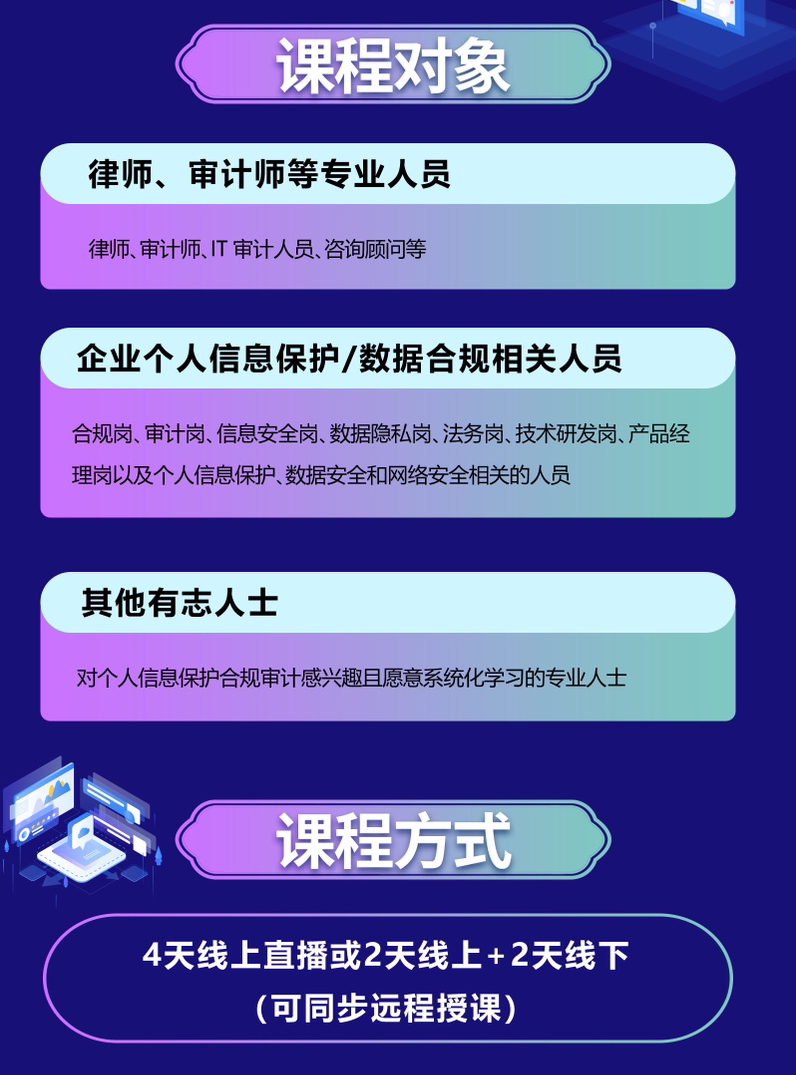

CCRC-PIPCA个人信息保护合规审计认证,北京青蓝智慧科技马老师:135 - 2173 - 0416 / 133 - 9150 - 9126

结语:合规审计并非终点,而是企业数据治理的起跑线。《合规审计办法》的实施像一面镜子,既照见现有不足,也映射出优化方向。当企业将审计从“合规负担”转化为“战略工具”,便能在数字经济浪潮中行稳致远。