在军事演习中,红军与蓝军的对抗是锤炼作战能力的经典模式——红军固守阵地,蓝军全力进攻。这种模拟实战的思维如今被移植到网络安全领域,形成了红蓝对抗机制:一方扮演黑客(蓝军),试图突破防线;另一方作为防御者(红军),全力守护系统安全。有趣的是,欧美国家常将攻击团队称为“红队”,而国内更习惯称其为“蓝队”,这种命名的差异源于军事演习的传统分工。无论颜色如何定义,其本质都是通过攻防博弈暴露系统弱点,就像检查木桶时总会先盯着最短的那块木板——安全体系的坚固程度,往往取决于最薄弱的环节。

为什么企业需要红蓝对抗?

传统渗透测试如同定期体检,只能捕捉已知问题;而红蓝对抗更像是全天候的压力测试,它能发现那些隐藏在业务逻辑、内网架构甚至安全设备本身的“暗伤”。某中型互联网企业的安全团队曾通过对抗演练,发现办公网安全助手的权限漏洞、WAF规则被绕过的缺陷,以及主机入侵检测系统(HIDS)的误报问题——这些风险点恰恰是常规扫描工具容易忽略的“盲区”。正如一位从业者所言:“修补单个漏洞是治标,通过对抗修复一类问题才是治本。”

对抗焦点:从外网到内网的立体战场

红蓝对抗没有放之四海皆准的标准,但通常会围绕几个核心场景展开:

外网Web安全:不同于普通渗透测试对SQL注入等常规漏洞的排查,团队会更关注敏感文件泄露、管理后台暴露等业务逻辑缺陷,甚至专门验证WAF的实际防御效果。

办公网渗透:打印机漏洞、钓鱼Wi-Fi、员工终端弱密码……这些看似琐碎的细节,往往是黑客入侵内网的跳板。

IDC主机攻防:攻击者可能利用未打补丁的中间件权限提升,而防御方则需要实时监测异常进程与可疑连接。

数据库专项:从权限配置到日志擦除手法,每一处数据流动节点都可能成为突破口。

大型企业常采用“目标导向”模式:给蓝队一个明确目标(如获取支付业务数据),不限手段自由发挥;而红队则需从攻击链中逆向推演防御缺口。这种模式高度模拟APT攻击,对防御方的业务理解深度提出极致要求。相比之下,中小型企业更适合“地毯式排查”——先通过脑图梳理所有潜在风险点,再按专项逐个击破,如同用筛子过滤每一粒砂砾。

方法论:从计划到闭环的螺旋上升

一次完整的对抗演练需要严谨的流程设计:

预演规划:明确测试范围与规则,避免误伤生产环境。曾有团队因未报备扫描操作,触发业务系统告警导致乌龙事件。

专项攻坚:将大目标拆解为Web、内网等子任务,采用工具组合拳(如Nmap扫描开放端口,IDA逆向分析可疑样本)。

漏洞治理:不仅是提交报告,更需推动业务部门共同制定修复方案。某电商公司在修复API越权漏洞时,发现需要同步调整前端权限控件。

持续迭代:通过周期性复测验证修复效果,逐步形成“攻击-防御-优化”的正向循环。

技术储备:超越脚本小子的专业壁垒

成功的红蓝对抗需要多元技术融合:

渗透测试只是基础,真正的蓝队成员还需掌握逆向工程(用JEB分析恶意软件)、定制化开发(Python编写绕过检测的Payload)等进阶技能。

协作能力同样关键。大公司常组建多支攻击小队,模拟不同黑客组织的战术风格——有人专注社工钓鱼,有人专攻0day漏洞利用,这种多样性更贴近真实威胁场景。

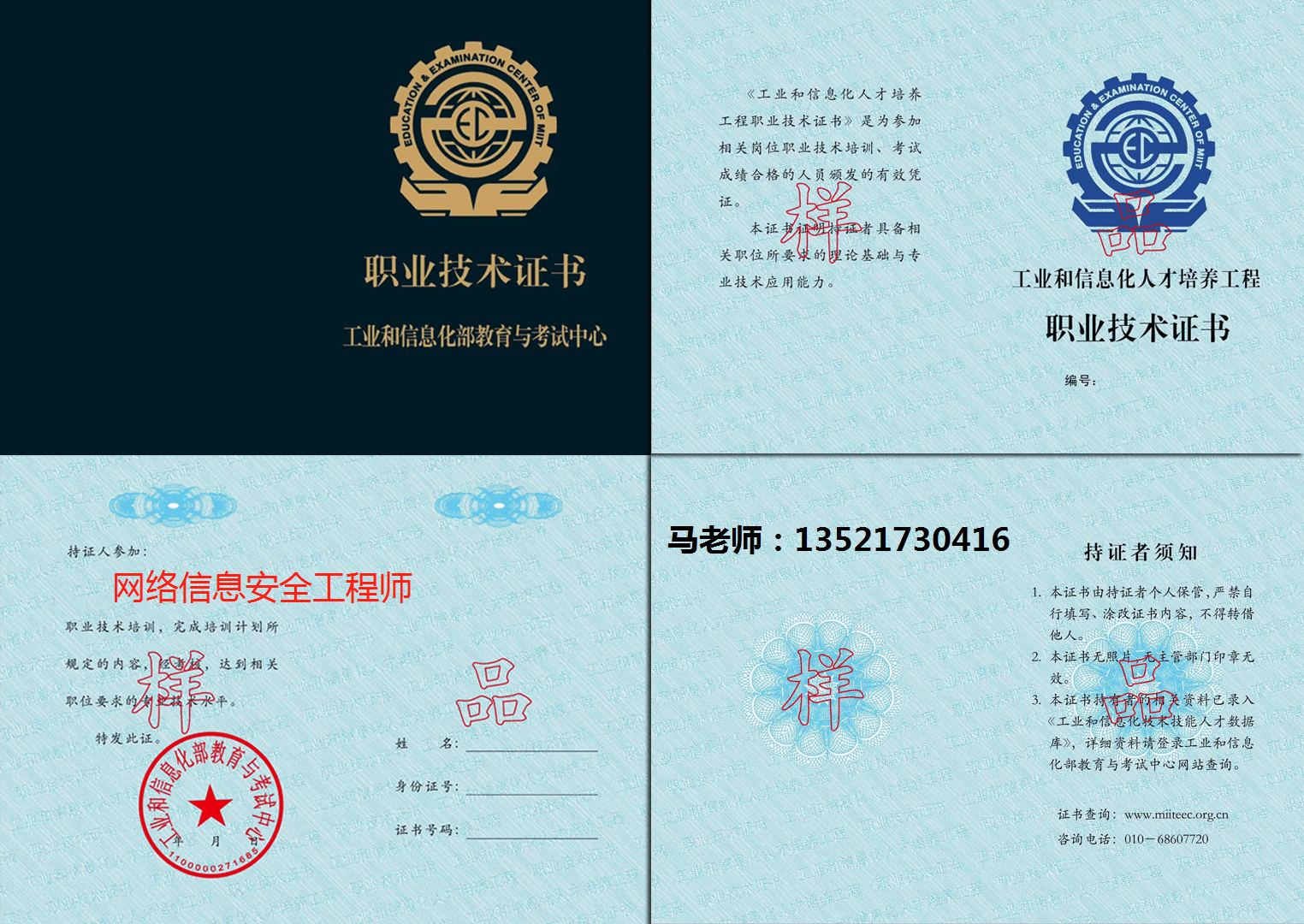

网络信息安全工程师,网安红队蓝队渗透测试岗位,红蓝对抗,HVV护网行动,通信和信息技术创新人才培养工程(简称CIIT)职业技术水平认证, “网安红蓝对抗实战训练与教练互动指导课”暨《网络信息安全工程师》马老师

安全建设的终极命题

当企业安全团队从“救火队员”转型为“攻防导演”,红蓝对抗的价值才真正显现。它不仅是技术的较量,更是安全意识的催化剂——每一次对抗复盘,都在重塑组织对风险的认知边界。正如一位CISO的感悟:“最好的防御,是让攻击者永远猜不透你的下一张底牌。”在这片没有硝烟的战场上,持续的自我颠覆才是永恒的安全法则。