黄金、泡沫与铁饭碗:一个大学老师眼中的人工智能专业沉浮录

2003年我入职高校那年,校园里最火的专业是生物工程。实验室里师生们对着电泳仪描绘基因图谱的虔诚,像极了今天机房中凝视代码的学生。二十年间,我见证过物联网专业的井喷式扩张,目睹过区块链课程的昙花一现,此刻正看着人工智能专业以更磅礴的气势席卷而来。

一、历史的复调:淘金热的现代变奏

1849年的圣弗朗西斯科海湾,淘金者的铁镐与砂石碰撞出财富的脆响。十年后,那些带着铁锹返乡的破产者不会想到,真正赚得盆满钵满的,是向淘金者贩卖牛仔裤的李维·斯特劳斯和提供金融服务的富国银行。这种历史寓言正在人工智能领域重演:当数万学子涌入算法赛道时,数据标注公司正在云南山区培养着月薪3000元的"AI纺织工",而算力服务商则悄悄搭建起每秒百亿次运算的"数字运河"。

我在办公室使用智能鼠标的尴尬经历,恰是这场技术革命的微观镜像。这款标榜AI赋能的高科技产品,其语音识别模块来自科大讯飞二十年前的专利,智能写作功能依托开源的BERT模型,而那个引发同事围观的无线充电设计,不过是营销部门生硬的"科技感"包装。这不禁让人想起2016年某国际会议上,学者们对着指甲盖大小的石墨烯样本畅想太空电梯的荒诞场景。

二、泡沫的纹理:技术成熟度曲线上的众生相

人工智能专业正经历着典型的技术成熟度曲线:从ChatGPT引发的媒体狂欢,到资本催生的百万年薪神话,再到高校跟风开设的"速成班"。某二本院校的课程表显示,他们的"AI核心课程"不过是把《高等数学》改名为《智能数学基础》,《C语言程序设计》包装成《智能系统开发》,这种新瓶装旧酒的把戏,与当年生物工程专业强行嫁接食品工程的闹剧如出一辙。

但泡沫中也有真金。我在某985高校的实验室里,看到学生用对抗生成网络还原敦煌壁画的残卷,用强化学习优化山区电力网络,这些项目或许短期内难见经济效益,却真实拓展着技术的边界。就像淘金热意外催生了加利福尼亚州,当下的AI热潮正在重塑整个教育生态:传统计算机系开始增设《AI伦理》,哲学系开设《技术本体论》,连历史系都在尝试数字人文研究。

三、未来的锚点:在喧嚣中寻找确定性

行业规律始终在场:当某省属师范院校都开出人工智能专业时,市场调节机制便悄然启动。今年秋招季,头部企业算法岗简历筛选线已从985硕士提升至顶会论文作者,而中小企业的"AI训练师"岗位正在经历薪资回调。这种分化恰似淘金热后的旧金山——浅层金矿采尽后,深井钻探需要更专业的设备与团队。

对于即将填报志愿的学子,我的建议是:看清专业代码的基因谱系。那些由强势计算机学院孕育的AI专业,往往保留着编译原理、离散数学等"硬核课程";而某些突击上马的"人工智能学院",课程表中可能充斥着《AI+XX行业应用》这类空心化模块。记住,能穿越技术泡沫的从来不是热门标签,而是扎实的数理根基与持续的学习能力。

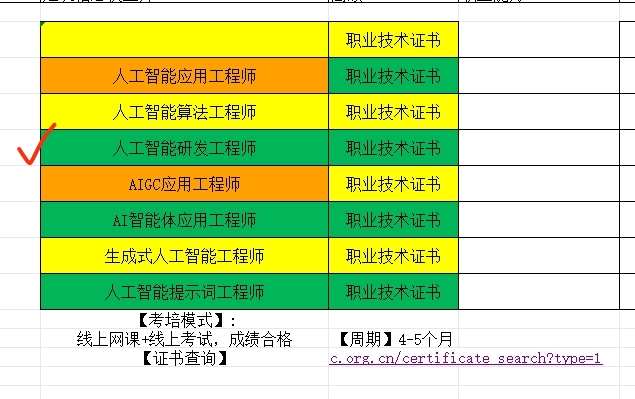

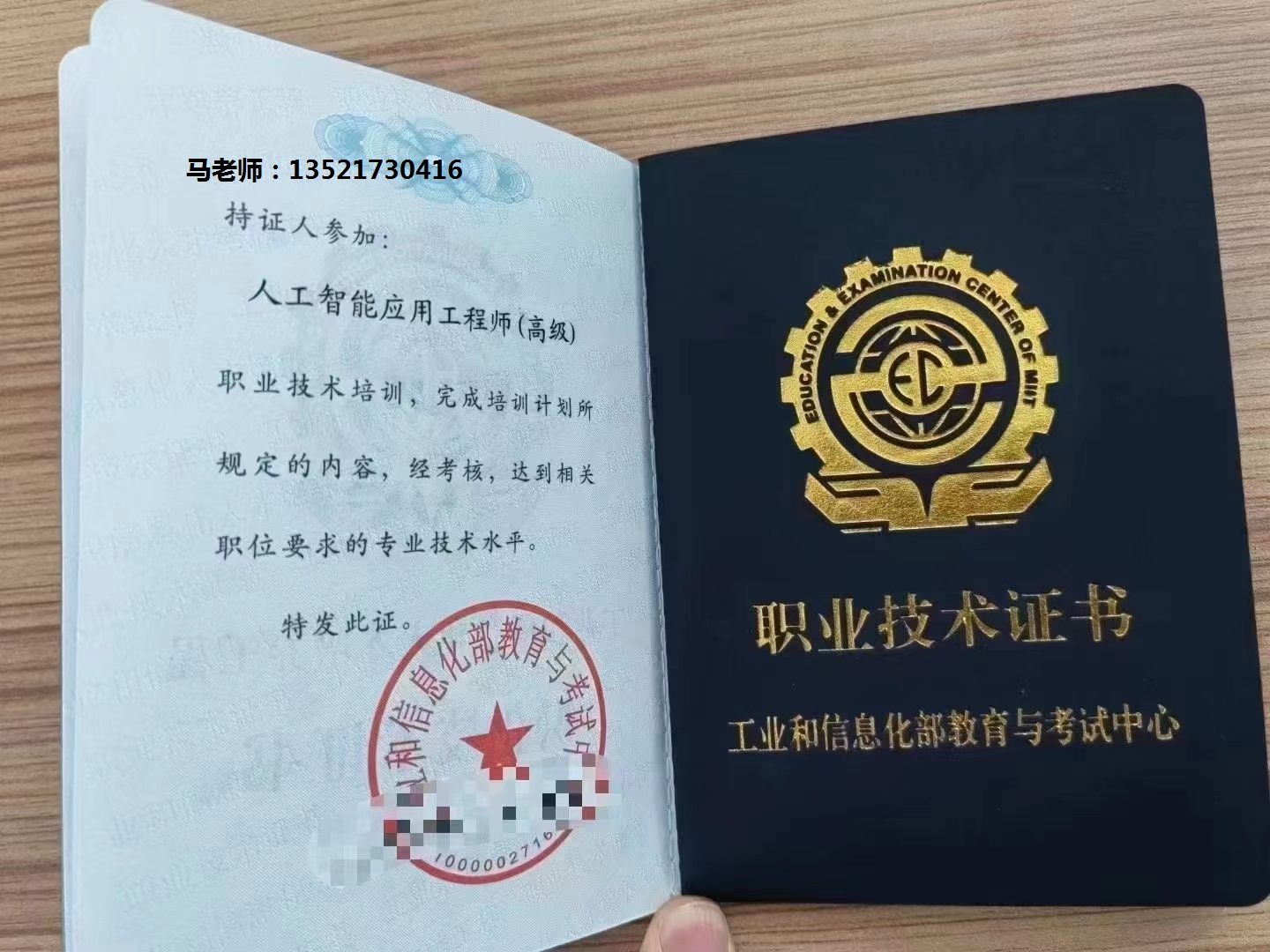

工信教考中心人工智能应用工程师认证申报青蓝智慧马老师: 133 - 9150 – 9126/135 - 2173 - 0416

站在教学生涯的第二十个年头,我依然相信教育的真谛是培养"可迁移的智慧"。当我的学生用蒙特卡洛树搜索算法解构《孙子兵法》,用知识图谱技术梳理《永乐大典》时,我看到的不是转瞬即逝的技术泡沫,而是人类认知边疆的永恒拓展。或许正如淘金热留下了横贯美洲的铁路,人工智能热潮终将在教育史上刻下独特的印记——不是作为神话或泡沫,而是作为文明进阶的又一块跳板。